学校教育において著作権を学ぶ際に、必ずと言ってよいほど登場するのが「第35条」という言葉です。研修や講習の場でも頻繁に耳にするこの用語は、著作権法第35条を指します。たとえば、SARTRAS(学校著作権等管理協会)のウェブサイト「学校教育と著作権」にも、この第35条が明記されています。

この記事では、著作権法第35条の条文内容と、学校教育との関係について、教員向けにわかりやすく解説します。

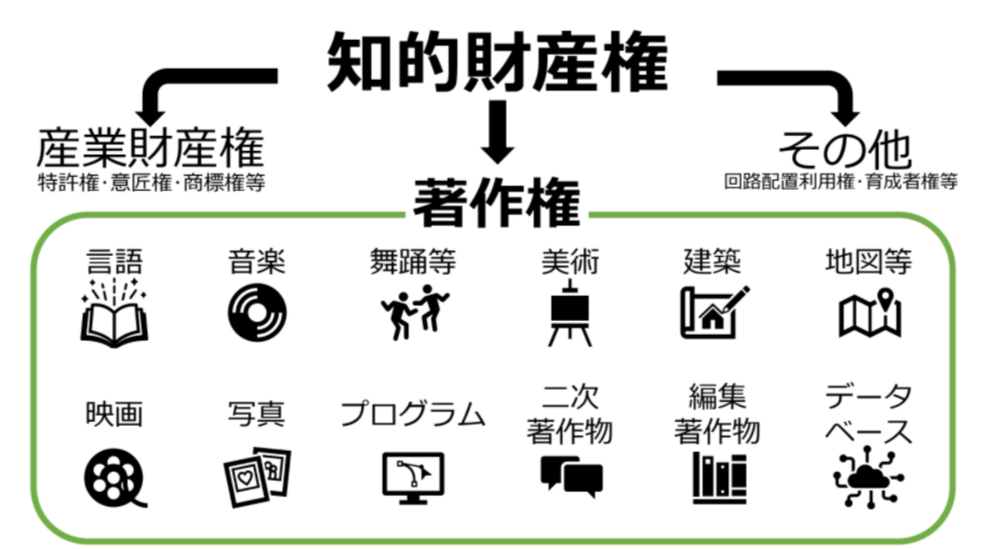

著作権とは何か:基本的な理解

著作権とは、知的財産権の一つであり、言語、音楽、映画、写真などの著作物に対する権利です。著作権は著作物を創作した人の権利を保護するために設けられています。

この権利を規定しているのが著作権法であり、著作物に関するさまざまな利用方法と制限が条文として定められています。

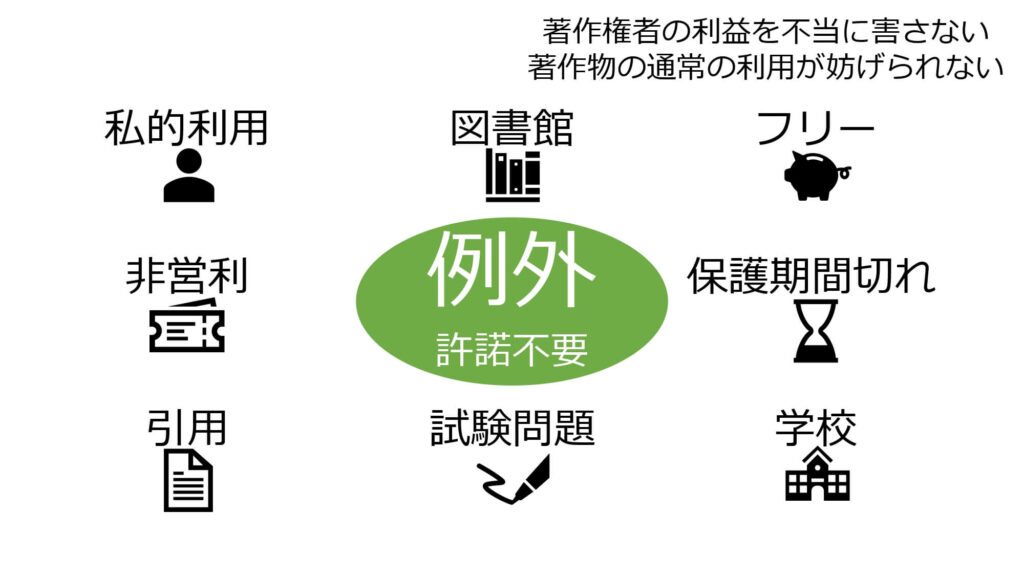

著作権法の原則は、

「著作物は創作した人のものであり、利用する場合には原則としてその著作者の許諾が必要である」

というものです。

著作権法の全体像と第35条の位置づけ

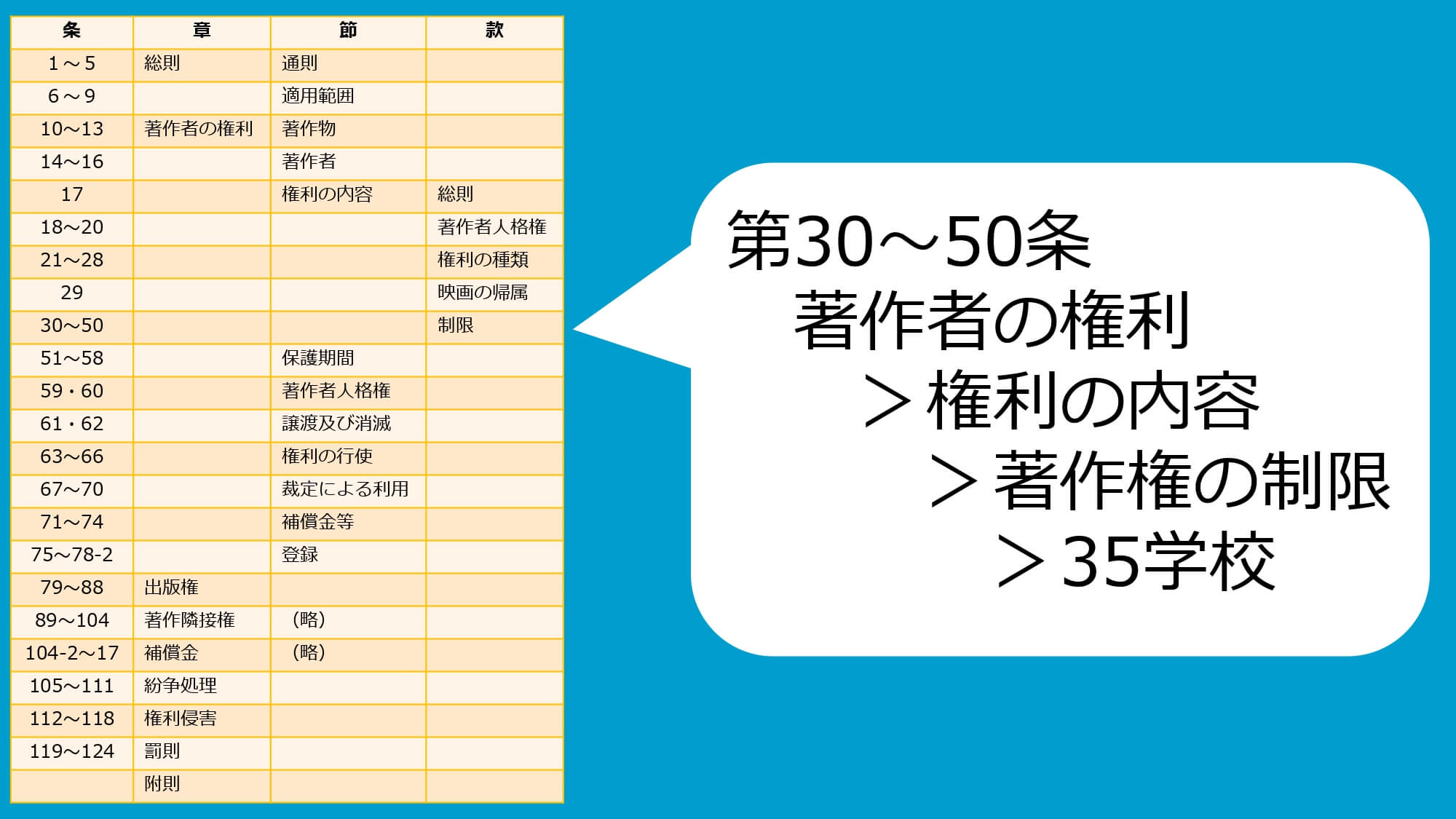

著作権法は全124条から成り立っており、以下のような構成となっています:

- 第1章 総則

- 第2章 著作者の権利

- 第3章 出版権

- 第4章 著作隣接権

- 第5章 著作権等の制限による利用に係る補償金

- 第6章 紛争処理

- 第7章 権利侵害

- 第8章 罰則

第35条は、第2章「著作者の権利」、その第3節「権利の内容」、さらに第5款「著作権の制限」に位置づけられています。

この30条から50条にかけての条文群には、「著作権の制限」に関する規定が含まれており、著作者の許諾が不要となる例外的な利用が列挙されています。その中でも第35条は、「学校その他の教育機関における複製等」について定めており、教育現場において特に重要な規定です。

第35条の条文内容

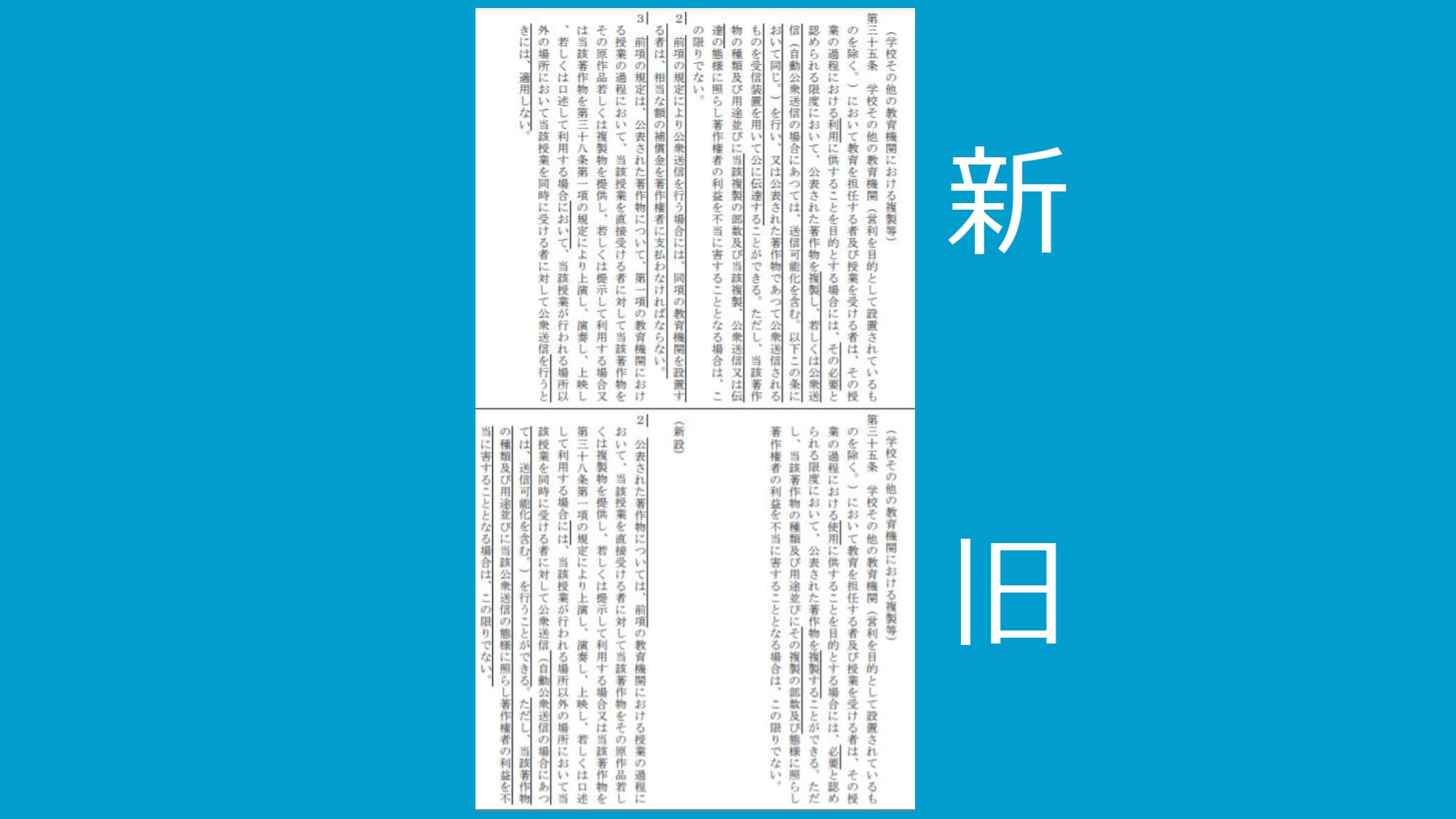

第35条の条文は次の通りです

(学校その他の教育機関における複製等)

第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。

つまり、原則として著作物の使用には許可が必要ですが、第35条は学校教育においてその一部を例外としています。

第35条の改正とSARTRAS制度の誕生

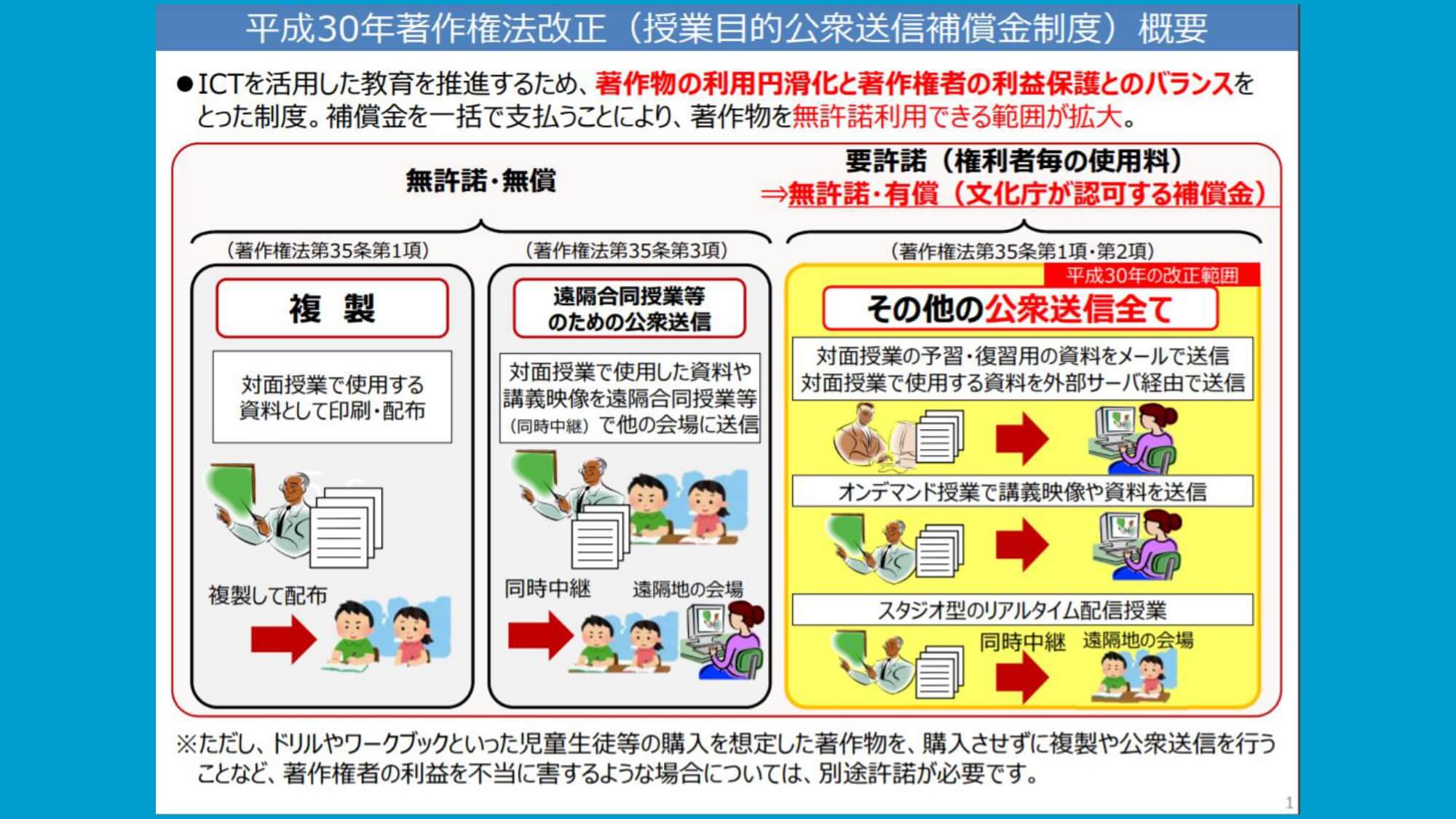

第35条は2018年に改正され、2020年4月に施行されました。

改正により、特に第2項の新設と第3項の追記がなされ、公衆送信に関する内容が大幅に追加されました。従来は授業中の「複製」に関する記述が主でしたが、改正により「公衆送信」も対象として明記されることとなりました。

この改正を受けて、SARTRAS(学校著作権等管理協会)などの送信に関する制度が整備されました。

従来、著作物の使用には許諾が必要な場合がありましたが、改正後は補償金を支払うことで、無許諾での使用が可能となる「無許諾・有償」方式が導入されました。これにより、学校や教員はSARTRASを通じて、著作物のオンライン利用に関する権利処理を円滑に行えるようになっています。

改正著作権法第35条運用指針のポイント

SARTRASのウェブサイトには「改正著作権法第35条運用指針」が掲載されています。

この資料は、2020年12月現在のものであり、今後の見直しや変更が行われる可能性がある旨の注意書きが記載されています。

この資料では、条文中に登場する用語の定義や、教育現場での具体的な利用例が示されています。たとえば、「複製」に該当する行為としては以下が挙げられます:

- 文学作品を黒板に板書する

- 文学作品をノートに書き写す

- 絵画を画用紙に模写する

- 紙粘土で彫刻を模倣する

- コピー機で著作物を複製する

- 映像データをプロジェクターで投影し、カメラやスマートフォンで撮影する

また、「授業」に該当する活動は以下の通りです:

- 講義、実習、演習、ゼミ

- 特別活動(特活)、学級活動(学活)、ホームルーム

- クラブ活動、児童生徒会活動、学校行事

- 部活動、課外補習授業

一方、「授業」に該当しない活動としては、以下が明記されています:

- 教職員会議

- 保護者会

- 自治会主催の講演会

- PTA主催の親子向け講座

このように、具体的な適用範囲が整理されており、教育現場での著作物の利用判断に役立ちます。

最新情報の確認:文化庁の活用

著作権に関する最新情報を得るには、文化庁の公式ウェブサイトの活用がおすすめです。

文化庁では、著作権に関する情報や制度、改正内容が分かりやすく紹介されています。「最近の法改正等」というセクションを確認すると、年ごとにどのような改正がなされたかを一覧で確認できます。

学校教育に関する第35条の改正は、平成30年の法改正に含まれています。その後も継続的に法改正が行われており、ニュースで取り上げられることもあります。ぜひ文化庁のサイトも併せて確認し、最新の情報を常に把握するようにしましょう。

また、SARTRASのサイト内「学校教育と著作権」のページには、「改正著作権法第35条運用指針」の資料も掲載されており、非常に参考になります。

おわりに:第35条の理解が著作権を知る第一歩

著作権法第35条は、学校教育現場における著作物の取り扱いに関して非常に重要な条文です。特に改正によって追加された「公衆送信」に関する規定は、ICTを活用した授業が進む中で、ますます重要性を増しています。

法律の専門家でなくとも、この条文の趣旨と適用範囲を理解することで、実務における著作物の利用がスムーズになります。今後も運用指針の見直しや法改正が行われる可能性があるため、SARTRASや文化庁の情報を定期的にチェックする習慣を持つことが重要です。

この記事は動画「授業で著作物は使っていいの?先生のための著作権法第35条入門」をもとに作成しました。