令和7年実施の教員採用試験における「知的財産権・著作権」に関する問題について、自治体ごと、校種ごと、教科ごとにご紹介しています。

「知的財産権」の中に「著作権」があり、作った瞬間にその人に権利が発生します。これが著作権です。著作権法の原則は「作品は作った人のもの。使う時は許可を取る」です。ただし、許諾不要で例外の場合もあり、その中に「学校」というのが含まれています。

今回ご紹介する教員採用試験の問題は、ウェブサイト上で公開されているものです。回答については、公表されているものとされていないものがあります。

この記事の目的は、教員採用試験の内容を現職の先生に勉強して欲しいというわけではなく、若手の教員たちは知的財産権や著作権を勉強して教員になっているということを、現職の先生方に知って欲しいからです。

学校の中でイラストとか音楽とか、著作権のことについてちょっと疑問に思った時には、是非若手の先生に聞いてみてください。

【令和7年度採用】大阪府・大阪市等 中学校 技術科 教員採用試験問題より

では問題を見ていきましょう。今回の問題は、令和7年度 大阪府や大阪市などの中学校の技術で出題された問題です。

出題された問題:知的財産権の大別

4⃣情報の技術について次の(1)~(2)の問に答えよ。

(1)次の情報の技術に関する①~⑦の問について答えよ。

③知的財産権は2つの権利に大別される。『著作権』ともう1つの権利を答えよ。ただし漢字で答えること。

考えてみてください。

正解と解説

正解は産業財産権です。

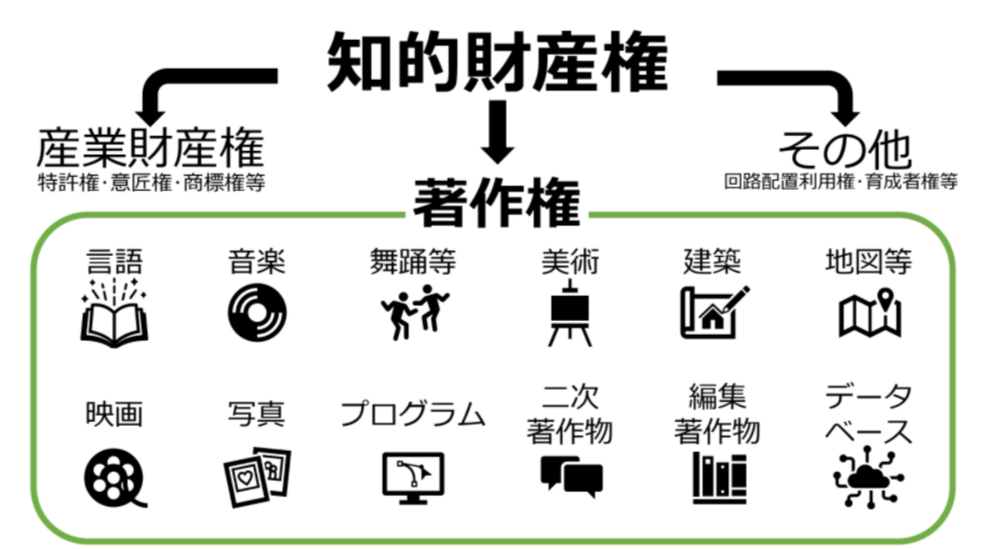

解説をします。 知的財産権という言葉は学習指導要領に使われている言葉ですが、知的財産権=著作権ではなく、他にも権利があります。

初めに見せたこちらの図です。知的財産権の他に、左上「産業財産権」というのがあります。

「産業財産権」とは

例えば特許や意匠、商標といったものです。特許とか発明、それから意匠や商標やデザイン、こういったものが産業財産権という権利です。

「著作権」との違い

これが著作権と違うのは、例えば特許の場合、自分が発明をしました。それを特許庁に提出をします。特許庁で審査をして、これはあなたの発明ですよと認められて、初めて自分の権利となります。

意匠権や商標権も同じく、申請したり認められるという必要がありますが、著作権は違いましたね。作った瞬間にその人に権利が発生するというのが著作権です。

知的財産権大きく2つに大別されますので覚えておいてください。

まとめ

このような学校での著作権について、私のYouTubeチャンネルやウェブサイトで色々配信をしています。

学校に関係する第35条の条件、それからオンライン授業に活用するSARTRAS(サートラス)について知りたい方は、是非他の動画・記事もご覧ください。

この記事は、動画「【学校著作権】「著作権」ともう一つの権利は?| 教採問題(令和7 大阪 中学技術)解説」をもとに作成しました。