学校教育の現場では、子どもたちが他人の作品を模倣したり、アレンジを加えたりする場面が多々見られます。さらに、先生自身も授業や行事で二次的著作物を利用することが増えており、その取り扱いには著作権への理解が不可欠です。

この「二次的著作物」と呼ばれる著作権の一分野について理解を深めることで、教育の現場での利用と指導がより適切になります。

この記事では、学校行事や授業での二次的著作物の具体例を挙げつつ、子どもたちへの指導や先生が活用する際のポイントを詳しく解説します。

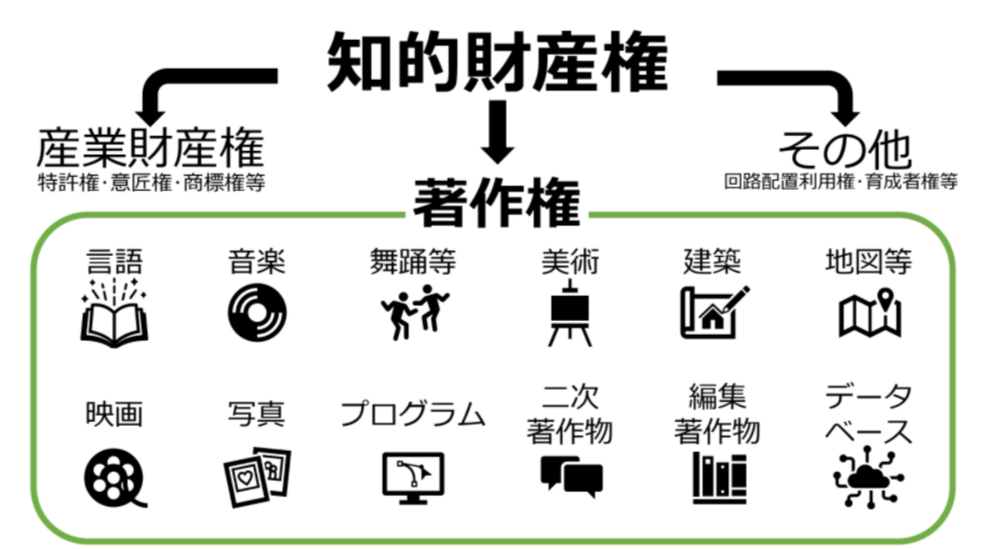

知的財産権・著作権に出てくる著作物について、

2.各著作物を学ぶ方法

3.著作物に応じた教育

を紹介していきます。

今回は「二次的著作物」を取り上げます。

二次的著作物が学校で使われる場面は、

などです。

また、小学生に「アイコンでは他人の作品を勝手に使えないので、自分の作品にしましょう」と伝えた時に、「自分でキャラクターを真似して描いたら許可を取らなくていいですか?」と聞かれます。素直な質問です。

学校外では、既存の漫画のキャラクターを使って自分でポーズや構図を考えて描いて発表したり、ファンアートなど二次的著作物の話題になります。また、漫画原作のアニメ・映画・小説・舞台、またその逆もあり、これらも二次的著作物です。

いろいろな場面で使われる二次的著作物について考えてみましょう。

著作権の基礎

まずは著作権の基礎から。

著作権は知的財産権の中の一つです。

著作権は作った人に生み出した瞬間に発生します。子どもの作品も同様です。

使う時・増やす時・変える時には作った人に許諾が必要。

学校は例外です。

二次的著作物とは?基礎から分かりやすく解説

著作権法における二次的著作物

著作権法における「二次的著作物」とは、原作を翻訳や編曲、脚色、映画化などの形で新たに作り変えることで生み出される作品のことを指します。

つまり、元の作品に手を加えて新しい作品を創作する行為が含まれ、これは法律的にも元の著作者が持つ権利に関連しています。

具体的な事例:学校での二次的著作物の利用場面

学校で二次的著作物に触れる場合を考えます。

運動会や文化祭での使用例

運動会や文化祭などの学校行事では、二次的著作物がよく使われます。

たとえば、既存のキャラクターをデザインした運動会の看板、文化祭のオリジナルTシャツなどは、二次的著作物に該当する可能性が高いです。

これらは、著作者の意図を汲み取り、必要に応じて利用許諾を取ることが必要です。

ワークシートや教材におけるキャラクター使用

先生が作成するワークシートや教材にも、既存のキャラクターや作品を真似たり、アレンジを加えたりすることがあります。昔は手書きで描かれたキャラクターが使われていたこともありましたが、現在ではデジタル化され、既存の素材を使う機会も増えています。

この際も、著作権法に則り、著作権法35条の規定する利用シーンから離れる場合には許諾を得るようにしましょう。

替え歌の利用

行事で既存の曲の歌詞を変えて歌う替え歌も、二次的著作物の一例です。

運動会や卒業式で替え歌を作成する際には、原則としては元の楽曲の著作者に許諾を取る必要がある場合があります。特に公に歌詞を改変して使用する場合は、原作者の意図や権利に配慮しなければなりません。

なお、複数の専門家に質問をしたことがありますが、理解することは難しく、著作者でない私が判断できることではないと感じました。

いずれにせよ、「二次的著作物のことを簡単に考えてはいけない」ということを学校の先生には知ってほしいと思います。

二次的著作物の権利関係とリスク

二次的著作物とは、元の作品を翻訳、編曲、脚色、映画化、またはその他の方法で変形して創作された新しい著作物です。しかし、新たに生み出された二次的著作物には、元の著作物の著作者が引き続き持つ権利も影響を及ぼします。

このため、二次的著作物を作る際や利用する際には、単なる「新しい作品」として自由に扱えるものではなく、元の著作物の著作者の権利が大きく関わってくることに注意が必要です。

たとえば、既存のキャラクターを自分なりにアレンジしたり、別のシチュエーションで登場させたりする場合、そのキャラクターの著作者が二次的著作物に対しても権利を持っているため、許可が必要となる場合があります。

このように、元の作品の権利を持つ著作者が二次的著作物の利用権を有することで、権利関係が重層的になり、特に「メディアミックス」と呼ばれる異なるメディアへの展開が行われる場合には、非常に複雑になります。

メディアミックスの複雑な権利構造

「メディアミックス」とは、原作となる作品を小説、漫画、アニメ、ゲーム、映画、舞台など、多様なメディアで表現するビジネスモデルです。

例えば、人気漫画がアニメ化され、さらに映画やゲームに発展していく例があります。

このような展開では、各メディアごとに新たな制作チームが関わり、オリジナルの著作物に加えて、各メディアでのクリエイターが追加の権利を持つため、二次的著作物の権利関係が非常に複雑になります。

特に、原作の意図を損ねるような改変や、誤解を招く可能性があるアレンジを加える場合、著作権者やその関係者との契約が慎重に行われることが多いです。

教員が注意すべき点

学校で二次的著作物を利用する際、教員はこの複雑な権利関係を理解し、元となる著作物の権利を持つ著作者の意図を尊重することが求められます。

例えば、著作権法35条の規定する範囲を超えて既存のキャラクターを学校で使用する場合、そのキャラクターの著作者に事前の許諾を得ることが原則として必要です。これは、原作者が作品に込めた意図やメッセージを尊重し、著作物の価値を保護する行為でもあります。

簡単にまとめると

二次的著作物の権利は原作とは別です。

わかりやすいのは洋書を翻訳した場合、「原作を書いた人」と「翻訳をした人」は別々の権利を持っているということです。作った人が2種類いると覚えておきましょう。

また原作者の二次的著作物への思いは様々です。

歓迎する場合ももちろんあり、例えば小説や漫画を映画化した際に宣伝に加わる等、協力的な場合もあります。

一方で、映画化することを良く思わなかったり、内容や契約についてコメントしたりする場合もあるようです。「作品は作った人の物」ですから、どのような二次的著作物にするかは原作を作った人が力を持っています。

二次的著作物を使う時や作る時には、原作を作った人の考えや、その作品の権利者である出版社の方針などを十分に理解しましょう。

なお法律の専門家たちの見解もケース毎にまちまちで一概に言えません。作った人が2種類いる二次的著作物には十分に気をつけましょう。

「先生と親が知っておくべき!子供がやりがちな著作権違反とその対策【SNSアイコン・学校作品】」

「【必見】先生がやりがちな著作権違反:授業・部活・会議の注意点」

「保護者がやりがちな著作権違反(オンライン授業・行事配信・子どもの作品)」

二次的著作物を通した実践的な著作権教育

では「子どもたちにどう伝えるか?」について考えました。

二次的著作物は子どもの身近にたくさんあり、手に取ったり目に触れたりする機会が多いため教材にしやすそうです。

まず教員は、子どもたちにも上記のような権利関係の重要性を伝えることが大切です。例えば、「自分で描いたキャラクターであっても、他人の作品を基にしたものであれば、勝手に使ってはいけない」という基本的なルールを教え、著作権を侵害しないための意識を育むことが必要です。

著作権に関する正しい知識を身につけることで、子どもたちは将来、創作物や他人の権利を尊重する態度を身につけることができるでしょう。

二次的著作物を取り巻く様々な人々を多面的にとらえられるように、そしてその中心には原作者を置いて考えられるようにしましょう。

この記事の内容は動画と同じです。

動画「【著作権解説】学校行事での二次的著作物|運動会の看板・文化祭Tシャツは大丈夫?」も是非ご覧ください。