主催団体:熊本市学校図書館協議会司書部会

研修イベント名:夏の研修会

研修テーマ:著作権を学ぼう

研修の全体像(熊本市・熊本市の学校図書館司書向け)

受講者と研修スタイル

今回は、熊本市でご活躍の学校図書館司書の先生方を対象に、オンライン形式で120分の研修を実施しました。

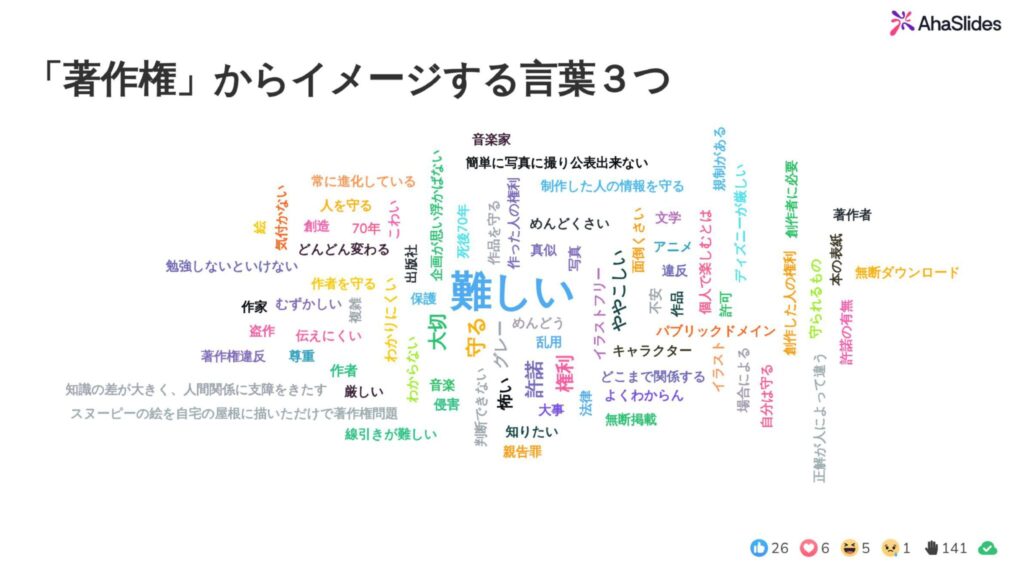

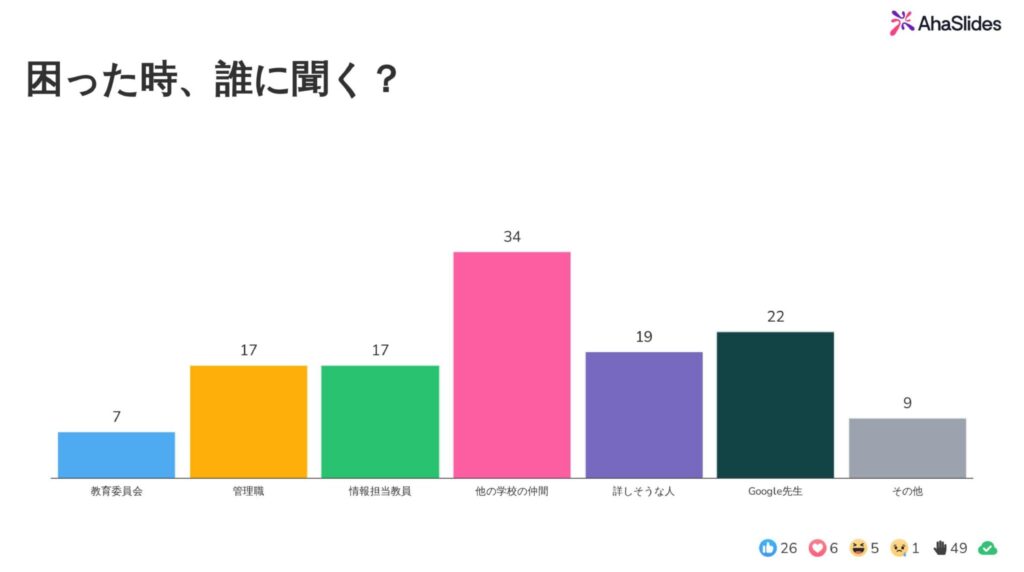

私の研修では、参加者との対話を重視しています。今回も、双方向コミュニケーションツール「AhaSlides(アハスライド)」を活用し、リアルタイムの投票や質問を受け付けながら進める参加型形式をとりました。 研修の冒頭では、まずツールの機能に慣れていただくためのアイスブレイクを実施し、楽しみながら学べる雰囲気づくりを心がけています。

著作権という言葉のイメージを質問してみました。

研修の具体的な内容(熊本市の学校図書館司書向け)

今回取り上げた主なトピック

今回の研修では、学校図書館の現場ですぐに役立つ知識に焦点を当て、以下のトピックを取り上げました。

- 著作権の基礎:なぜ著作権を守る必要があるのか、その基本的な考え方を解説しました。

- 学校での著作権:学校図書館だよりでのイラスト・写真の引用や、読み聞かせのオンライン配信など、具体的な場面を想定した注意点をお伝えしました。

- オンライン授業や行事配信の留意点:コロナ禍以降、需要が高まっているオンラインでの活動における著作権のポイントを整理しました。

- 授業目的公衆送信補償金制度(SARTRAS)のポイント:学校教育を円滑に進めるための重要な制度について、その活用法を分かりやすく解説しました。

- 著作権教育の実践例:児童生徒に著作権を教える際のヒントや具体的なアプローチを紹介しました。

- 生成AIと著作権:急速に普及する生成AIを、どのように教育現場で安全に活用できるかについて触れました。

- 学校からのよくある質問と回答の紹介:これまでの研修で寄せられた質問をもとに、共通の悩みとその解決策を共有しました。

- 質疑応答:参加者の皆さんから寄せられたリアルな疑問に、時間の許す限りお答えしました。

「できない」理由を探すのではなく、「こうすればできる」を見つける。そのために、現場で“すぐに使える”具体的な解決策として、「いらすとや」や「ポケモンイラストラボ」といったサービスの適切な利用方法なども交えながらお話ししました。

研修のポイント

この研修で最も伝えたかったメッセージは、「著作権は、クリエイターを守り、文化を豊かにするための前向きなルールである」ということです。

著作権を「あれもダメ、これもダメ」という厳しい制限だと捉えると、教育活動が萎縮してしまいます。そうではなく、ルールを正しく理解し、創作者へのリスペクトを持つことで、子どもたちの学びをより豊かにできるという視点をお伝えすることを心がけました。

参加者の声と今後の展望(熊本市の学校図書館司書向け)

研修主催者の声

研修後、主催団体の企画担当者様から、次のような温かいお言葉をいただきました。

少年写真新聞社の連載記事を拝見し、学校図書館が抱える問題や悩みに寄り添った内容だと感じ、今回ご依頼しました。研修では、「なぜ学校図書館司書が著作権を知る必要があるのか」という根本的な問いから始まり、その疑問を解決するための具体的な方策が非常に分かりやすかったです。おかげさまで、これまで著作権に対して感じていた疑問や不安が、かなり軽減されました。

ご期待に応えられたようで、大変嬉しく思います。

研修参加者の声

アンケートでは、参加された先生方から多くのご感想が寄せられました。その一部をご紹介します。

いつも原口先生のYouTube参考にさせていただいています。それでも、一人職場なので、よくわからなくなることも多いです。今日の研修をうけて、生成AIの使い方、ポケモンイラストラボの存在を知りました。ぜひ使ってみたいです。これはダメ、あれもダメと思いがちの著作権ですが、きちんと理解して利用したいです。ありがとうございました。

原口先生、ありがとうございました。私達が一番気になっている 「図書だより」への写真やイラストの引用に関して、大変勉強になりました。これまでの事や現在のことでハッとしました。この先、今日学習した事を常に頭に置き、今からやれる事をやっていきたいと思います。

原口先生、とても分かりやすい講義をありがとうございました。「ダメを教えない」「正しく理解して正しく使う」怖いばっかりでしたが、心が軽くなりました。ありがとうございました。

この度は、熊本市学校図書館協議会司書部会の皆様に、このような貴重な機会をいただき、心より感謝申し上げます。 日々の業務で奮闘されている先生方が、著作権と前向きに向き合い、より豊かな図書館活動を展開していくための一助となれば幸いです。