主催団体:横浜市教育委員会

研修テーマ:学校図書館と著作権

2025年9月、横浜市教育委員会主催の研修で講師を務め、「学校図書館と著作権」をテーマにお話ししました。

今回は2度目のご依頼ということもあり、前回の内容を振り返りつつ、生成AIの利活用といった発展的な内容も盛り込んだ研修となりました。

今回はSARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)の共通目的事業として実施されている「リクエストセミナー」の制度を使った研修でした。

研修の全体像(横浜市の小中学校および特別支援学校の学校司書向け)

受講者と研修スタイル

今回は、横浜市の小中学校および特別支援学校に配置されている学校司書の方々、約300名を対象に、90分のオンライン形式で研修を実施しました。

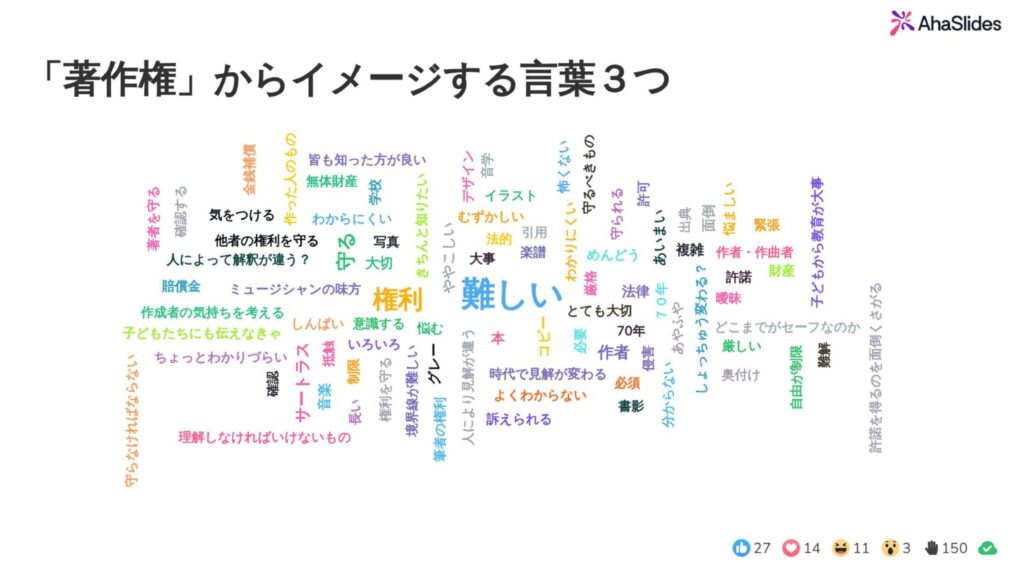

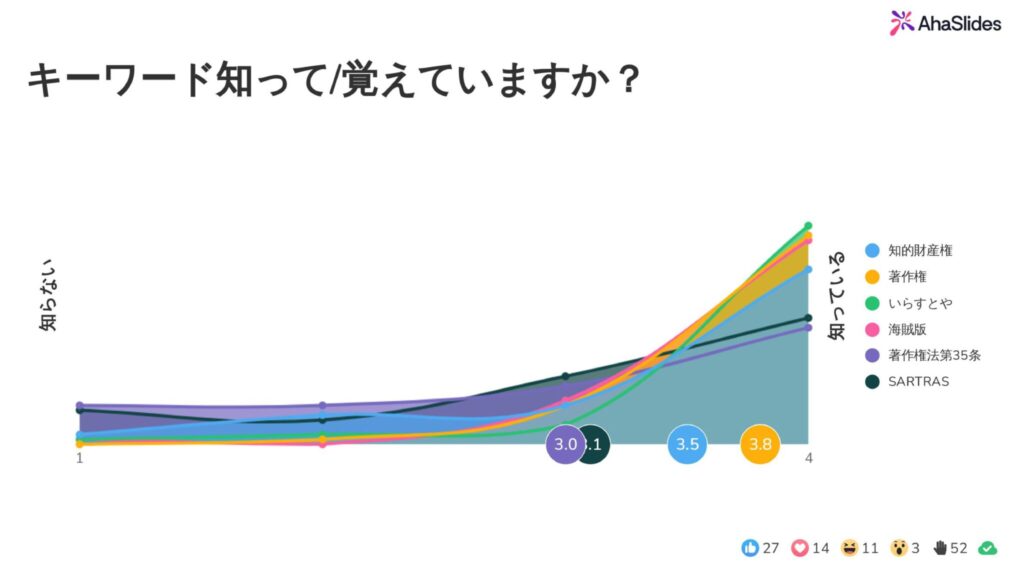

私の研修では、参加者との対話を重視しています。今回も、双方向コミュニケーションツール「AhaSlides(アハスライド)」を活用し、リアルタイムの投票や質問を受け付けながら進める参加型形式をとりました。 研修の冒頭では、まずツールの機能に慣れていただくためのアイスブレイクを実施し、楽しみながら学べる雰囲気づくりを心がけています。

まず、著作権からイメージする言葉を質問してみました。

研修の具体的な内容(横浜市の小中学校および特別支援学校の学校司書向け)

今回取り上げた主なトピック

今回の研修では、学校図書館という現場ですぐに役立てていただけるよう、以下のトピックを中心にお話ししました。

- 著作権の基礎:なぜ著作権が大切なのか、その基本的な考え方を改めて確認しました。

- 学校での著作権:授業での複製や公衆送信など、教育現場で特に許される範囲とその注意点をおさらいとして整理しました。

- オンライン授業や行事配信の留意点:オンラインでの活動が増える中、映像や音楽の利用許諾といった具体的なケースを取り上げました。

- 授業目的公衆送信補償金制度(SARTRAS)のポイント:制度の概要と、学校現場での適切な活用方法について詳しく解説しました。また、集まった補償金の分配先についても紹介しました。

- 著作権教育の実践例:子どもたちが著作権を「自分ごと」として捉えられるような、具体的な授業アイデアを紹介しました。

- 生成AIの学校での利活用と著作権:最新の動向を踏まえ、生成AIの利用における著作権上の注意点と教育的活用について考察しました。

「できない」理由を探すのではなく、「こうすればできる」を見つける。そのために、現場で“すぐに使える”具体的な解決策を中心にお話ししました。例えば、多くの方が利用する「いらすとや」の利用規約を一緒に確認するなど、日常的な場面を想定した解説を心がけています。

研修のポイント

この研修で最も伝えたかったメッセージは、「著作権は、児童生徒や先生方の表現活動を守り、文化を豊かにするための味方である」ということです。

複雑で難しいルールだと捉えられがちですが、その根底には創作者へのリスペクトがあります。特に学校司書の皆様は、子どもたちと本や情報、そしてその先の創作者をつなぐ非常に重要な役割を担っています。その架け橋として、著作権の知識をどのように活かし、子どもたちの学びを豊かにしていけるか、という視点をお伝えすることに重点を置きました。

参加者の声と今後の展望(横浜市の小中学校および特別支援学校の学校司書向け)

研修主催者の声

研修後、企画をご担当された横浜市教育委員会の研修企画担当者の方から、温かいお言葉をいただきました。

同じ先生から再度お話を伺うことで、記憶を呼び起こし、情報を整理する上で効果的だと考え、今回もお願いしました。

研修では「消しゴムの貸し借り」や「中学生の作文の公開範囲」といった身近な例から、著作権者の立場になって考えることができ、参加者が「自分ごと」として捉えられた点が非常に良かったです。知っている「つもり」になっていたことを再確認し、誰かを傷つけないために一度立ち止まって確認する大切さを改めて実感できました。

子どもたちに教える場面、同僚と相談する場面、その双方で役立つ具体的なアプローチ方法を知ることができ、すぐにでも実践したいと感じる内容でした。

この度は貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。横浜市の学校司書の皆様の活動の一助となれば幸いです。今後も、教育現場に寄り添った情報提供に努めてまいります。