今日は「校歌の著作権」についてお話します。

学校には必ず存在する校歌。入学式や卒業式、日々の集会など、さまざまな場面で歌ったり演奏したりする機会があると思います。この身近な校歌ですが、著作権が関わっていることを意識したことはありますでしょうか?

今回は、校歌をきっかけに学校での著作権について考えていただきたいと思います。この記事をご覧いただくことで、校歌の利用に関する疑問が解消され、日々の教育活動の中でより安心して校歌を活用できるようになることを目指しています。特に「ついうっかり著作権を侵害してしまった」ということにならないためのポイントを一緒に学んでいきましょう。

校歌の著作権:3つの視点から理解する

この動画では、以下の3つの観点から校歌の著作権についてお話しします。

- 校歌は誰のものなのか?誰が著作権を持っているのか?

- 学校行事など、校歌が演奏・歌われる場面での利用についての注意点

- 校歌ならではの著作権の決まり

校歌は誰のもの?著作権の基本を知ろう

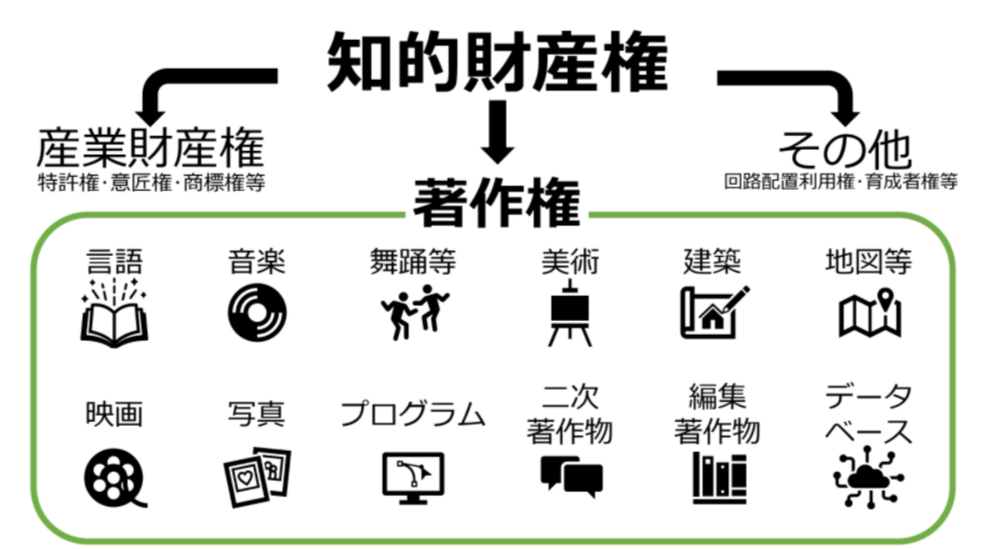

おさらいですが、知的財産権の中に「著作権」があります。著作権は作品が生み出された瞬間にその人に発生します。原則として作品は作った人のものです。

著作権法の中には、例外的に許諾が不要で使える範囲があり、学校はその1つとされています。

校歌の著作権の帰属

校歌にも当然作った人がいます。歌詞は作詞者、曲は作曲者と、それぞれの著作者が創作した著作物です。

そのため、当然著作権が発生します。基本的には校歌の歌詞を書いた作詞者と、曲を作った作曲者それぞれに権利があります。仮に学校が作詞・作曲を依頼した場合でも、契約で特に取り決めがなければ、権利は創作者である作詞者・作曲者に帰属するのが原則です。

著作権の保護期間

この著作権はいつまで保護されるのでしょうか?

著作権法では原則として著作者の死後70年間保護されると定められています。比較的新しい校歌の場合は、まだ著作権が保護されている可能性が高いです。

一方で、非常に古い校歌、例えば明治時代や大正時代に作られたものは、すでに期間が満了して「パブリックドメイン」となっている可能性もあります。これは個別に確認が必要です。

校歌に関わる著作権の範囲

著作権にはさまざまな権利が含まれています。例えば、

- 校歌をみんなで歌ったり楽譜で演奏したりする「演奏権」

- 歌詞カードや楽譜をコピーする「複製権」

- 学校のホームページなどで校歌を流す「公衆送信権」

- 著作者の意に反して勝手に歌詞や曲を改変されない「同一性保持権」

これらの権利を理解しておくことが第一歩です。

学校行事での校歌利用の注意点

学校行事での校歌利用について、どこまで許されているのかが気になる方も多いでしょう。

学校教育での利用

結論から申しますと、学校の授業や行事における校歌の利用については、一定の範囲内で権利者の許諾なく利用できるケースが定められています。

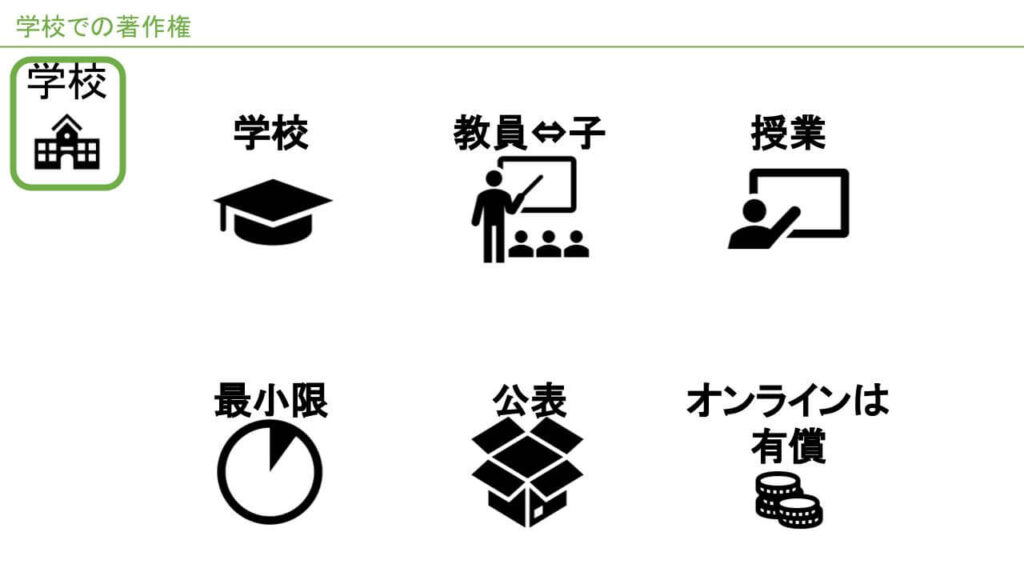

第35条は、学校などの教育機関で教育を担当する先生や授業を受ける児童・生徒が、授業の過程で使うためであれば必要と認められる範囲で著作物を複製したり、インターネットを通じて提供できるというものです。

ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は認められません。たとえば、市販のドリルを丸ごとコピーして配布するようなケースは「不当に害する場合」に該当する可能性が高いです。

校歌の場合、音楽の授業で歌詞や楽譜をコピーして配布して歌唱指導をしたりすることは、この第35条に基づいて認められると考えられます。(入学式や卒業式といった学校行事も、授業同様に教育活動の一環、つまり授業の過程と解釈されます)

第35条については別の動画「【教員のための著作権解説】著作権法 第35条って何?」も作成していますので、そちらもぜひご覧ください。

非営利での利用

もう1つ重要な条文が著作権法第38条「非営利」です。これは、

- 営利を目的としない

- 聴衆から料金を受け取らない

- 出演者にも報酬が払われない

この3つの条件を満たす場合、公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができるというものです。学校行事の多くはこれに該当すると思います。

たとえば、入学式で新入生や保護者の前で校歌を斉唱したり、吹奏楽部が演奏したりする場合は、この条文が適用されると考えられます。そのため、通常の入学式・卒業式・運動会などで校歌を歌ったり演奏したりする分には、多くの場合著作権者の許諾を得る必要はないと考えてよいでしょう。

ただし、これらの条文が適用されるのは「教育目的の範囲内」、そして「非営利・無料・無報酬」の条件を満たす場合に限られるということを覚えておいてください。あくまで例外です。

校歌ならではの著作権に関する特例

学校ホームページでの校歌掲載

先ほど学校行事では比較的自由に使えるとお話ししましたが、校歌には独自の著作権に関する注意点もあります。

JASRACが著作権を管理する校歌を学校のウェブサイトで掲載する場合、著作者からの特段の申し出がない限り、所定の申込書を提出することで当分の間、使用料が免除される特例措置があります。

ただし、免除されるのは「その学校のホームページで、その学校の校歌を掲載する場合」に限られます。

手続きの方法

こちらのサイトはJASRACの「利用者の皆さま」の中にある「学校など教育機関での音楽利用」というページです。この中に校歌についての情報が掲載されています。

確認手順は以下の通りです:

- 利用楽曲が自分の学校の校歌であり、かつJASRACの管理作品であるかどうかをデータベースで検索

- 申込書の作成と送信

- 許諾マークの掲載(手続き完了後、メールで許諾マークが届き、学校のホームページに掲載)

これにより、使用料を免除される形で掲載が可能になります。ぜひ手続きをしてみてください。

まとめ

今日は「校歌の著作権」についてお話ししました。

校歌は学校のシンボルであり、子供たちや教職員、卒業生の心にも深く刻み込まれる大切なものです。だからこそ、その背景にある作詞者・作曲者の権利にも敬意を払い、適切に利用していく姿勢が求められます。

著作権の問題は時に判断が難しいこともあります。「これは大丈夫かな?」と迷った時は自己判断せず、まずは教育委員会や、可能であれば著作権に詳しい専門家に相談することをお勧めします。何よりも、創作してくださった方々への感謝と敬意の気持ちを忘れずにいたいものです。

この校歌をきっかけに、ぜひ著作権について考えてみてください。

この記事は、動画「【校歌の著作権】授業・行事・HP掲載…学校での安心な活用ポイント解説」をもとに作成しました。