主催団体:茅野市こども読書活動応援センター

研修イベント名:茅野市調べる学習研修会

研修テーマ:学校での著作権

2025年5月、茅野市こども読書活動応援センター主催の茅野市調べる学習研修会で講師を務め、「学校での著作権」をテーマにお話ししました。

本研修では、著作権の基本的な考え方に加え、読み聞かせでの書影利用や、ボランティア活動における著作物の利用範囲など、学校現場で特に判断に迷いやすい具体的なケースに焦点を当てて解説しました。

研修の全体像(茅野市・教職員および図書館関係者向け)

受講者と研修スタイル

今回は、茅野市内小中学校の校長先生や教頭先生、司書教諭、学校司書の方々をはじめ、市の学校司書支援員、生涯学習課、公共図書館の職員の皆様など、約50名の方々にオンラインでご参加いただきました。

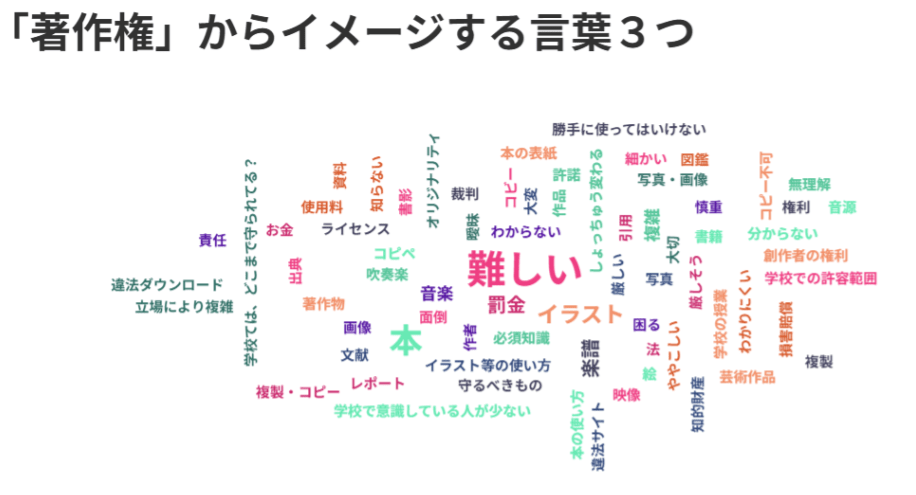

私の研修では、参加者との対話を重視しています。今回も、双方向コミュニケーションツール「AhaSlides(アハスライド)」を活用し、リアルタイムの投票や質問を受け付けながら進める参加型形式をとりました。

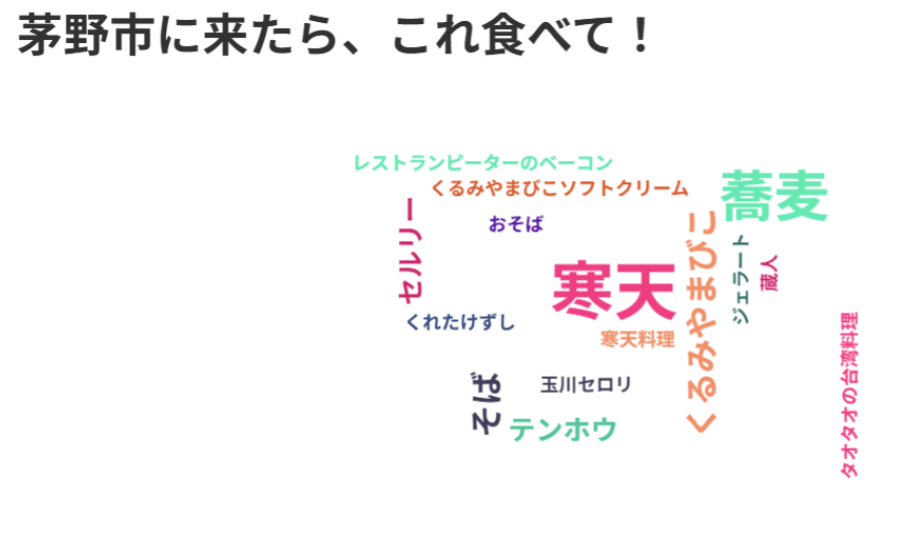

研修の冒頭では、まずツールの機能に慣れていただくためのアイスブレイクを実施し、楽しみながら学べる雰囲気づくりを心がけています。著作権という少し硬いテーマだからこそ、リラックスして本音で語り合える場が大切だと考えています。

茅野市に来たら食べていってほしい/買って帰ってほしいものを、参加者の皆さんに聞いてみました!

研修の具体的な内容(茅野市・教職員および図書館関係者向け)

今回取り上げた主なトピック

今回の研修では、以下の内容を中心にお話ししました。

- 著作権の基礎: なぜ著作権を守る必要があるのか、基本的な考え方を解説。

- 学校での著作権: 教育現場で特に注意すべき点を、具体的な場面を想定しながら説明。

- オンライン授業や行事配信の留意点: GIGAスクール構想で活用が進むICT環境下での著作権の扱いについて。

- 授業目的公衆送信補償金制度(SARTRAS)のポイント: 制度の概要と、現場での適切な運用方法を解説。

- 私が行ってきた著作権教育の音楽科での実践例: 自身の経験から、子どもたちに著作権を教える際の具体的なアプローチを紹介。

- 利用規約の重要性: フリー素材サイト「いらすとや」などを例に、規約を確認する習慣の大切さを強調。

- 学校からのよくある質問と回答の紹介: 現場から寄せられる頻出の疑問にお答えしました。

- 質疑応答: 参加者から寄せられたリアルな質問にその場でお答えしました。

「できない」理由を探すのではなく、「こうすればできる」を見つける。そのために、現場で“すぐに使える”具体的な解決策を中心にお話ししました。

研修のポイント

この研修で最も伝えたかったのは、「著作権は、禁止のためのルールではなく、文化を豊かに発展させるためのルールである」ということです。

「あれもダメ、これもダメ」と禁止事項を並べるのではなく、「どうすればルールを守りながら、安全に、そして創造的に著作物を利用できるか」という前向きな視点を持つこと。そして、「子どもたちから逮捕者を出さない」ために、私たち大人が正しい知識を身につけ、丁寧に導くことの重要性をお伝えしました。

参加者の声(茅野市・教職員および図書館関係者向け)

研修主催者の声

研修後、主催者である茅野市のご担当者様から、次のようなお声をいただきました。

昨年度、先生の別の研修会に参加し、身近な事例で非常に分かりやすかったのが印象的でした。「ダメを教えるのではない」という視点が、子どもたちへの指導における大切なキーワードになると感じ、ぜひ市内の多くの先生方に知ってほしいと思い、今回お願いしました。

研修では「子どもから逮捕者を出さない」という言葉が強く心に残りました。年度初めに、市内の先生方と著作権の知識を共有し、自身の理解を深めるうえでも、大変有意義な時間となりました。私たちが正しく理解し、どうすれば子どもたちに伝わるかを考え、丁寧に伝えていくことが大切だと改めて感じています。不安なときは利用規約に立ち返り、それでも迷うときは問い合わせるなどして、クリエイターの「財産」を守った使い方を指導していきたいです。

研修参加者の声

参加された皆様からも、たくさんの感想をいただきました。一部をご紹介します。

「参加型の楽しい研修をありがとうございました。」

「漠然としていた著作権のことについて、詳しく知ることができました。市の方々に、子どもたちが学びやすい環境をつくってくださっていることに感謝し、子どもたちに正しい使い方を教えていきたいです。」

「危うい事がたくさんあり、心拍数があがりました。校内で共有したいと思います。ありがとうございました。」

この度は、貴重な研修の機会をいただき、誠にありがとうございました。茅野市の先生方、図書館関係者の皆様の熱心な姿勢に、私自身も多くの学びを得ることができました。

今後も、教育現場の著作権に関するお悩みに寄り添い、より良い学びの環境づくりに貢献できるよう努めてまいります。