学校での授業や行事でイラストを使うことは一般的ですが、その際に著作権をどう扱うべきかご存知でしょうか?

イラストを正しく活用するためには、著作権の基本を理解し、法的なリスクを回避することが重要です。この記事では、教員や生徒がイラストを使用する際に注意すべき著作権のポイントについて、わかりやすく解説します。

知的財産権・著作権法で取り扱う著作物について、

2.各著作物を学ぶ方法

3.著作物に応じた教育

を紹介していきます。

今回は「イラスト」を取り上げます。

著作権の基礎

まずは著作権の基礎から。

「イラスト」は知的財産権の中の著作権の一つであり、様々な著作物の中の一つとなっています。

作った人が著作物を生み出した時に著作権は発生します。

使う時・増やす時・変える時には作った人に許諾が必要。学校は例外です。

イラストと著作権:学校で使う場面とは?

イラストの著作権

イラストは、著作権法に定められた「美術の著作物」の一つです。

著作権法は124条あり、「著作物」と定められるものは第2章の中に記載されてます。「イラスト」は「四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」にあたります。

誰かが描いたイラストには、その時点で著作権が自動的に発生します。

原則として、イラストを使ったり、変更したりする際には、著作者の許可が必要です。しかし、学校での利用にはいくつかの例外が存在します。これを理解して、安心して授業や行事にイラストを活用しましょう。

次に、イラストを学校で使う場面を考えます。

教員がイラストを使う場面

最初に、教員が使う場面です。

プリントやワークシート。

作成した授業プリントに、漢字プリントなら漢字に関連するイラストや吹き出しがついているキャラクター、季節のイラストをつけることもあるかもしれません。

次に模造紙やパワーポイントといった「提示するもの」にも使うことがあるでしょう。

黒板やホワイトボードに貼ったりスクリーンに写したりして、全員が見られるようにする資料や板書などに関連する歴史上の人物の似顔絵、生物や植物などをつけることもあるかもしれません。

教科以外では、学年・学級だより・行事の案内などにも使います。

生徒がイラストを使う場面

次に、イラストを子どもが使う場面です。

発表で使う模造紙の場合は、自分で描いたり、すでにある物をプリントアウトして貼ったりします。端末を使ったスライドやレポート作成なら、もっと簡単にできてしまいます。たとえば、理科のレポートなら「恐竜 イラスト」と検索すれば、コピー・ペーストでできてしまいます。

インターネット上で簡単に手に入る画像には著作権が伴うことが多いため、使用する際には注意が必要です。

このように、学校では様々な著作物にイラストが使われます。

著作権フリーイラストを正しく使うためのポイント

学校の授業の範囲内であれば著作権法第35条の範囲で使用できます。

しかし、例えば、誰でも見ることができる学校のウェブサイトに掲載することは著作権法35条の範囲内ではありません。

また、「著作権法35条には、『著作者の利益を不当に害する』(つまり、作った人が損をする)使い方はできない」と書いてあります。学校で使える範囲がどの程度なのか、ということも作った人(著作権者)が決めます。

「著作権フリー」の注意点

「著作権フリー」のイラストを見つけたとしても、実際にはその使用に条件があることがほとんどです。利用規約をしっかりと確認し、条件に従って使用しましょう。

作品を作った人がルールを決めるので、イラストの「利用規約」の内容は人によって様々です。たとえ「著作権フリー」と書いてあったとしても、「フリーの範囲や条件」は作った人が決めることができるからです。

たとえ学校内で使用する場合でも、イラストを他の場面で再利用する際には、再度利用規約を確認することが重要です。

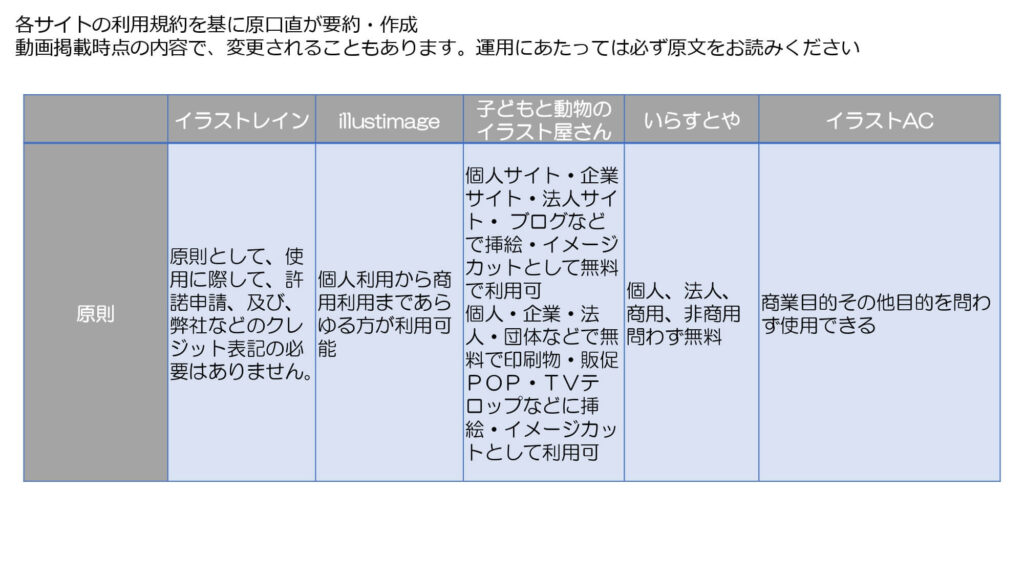

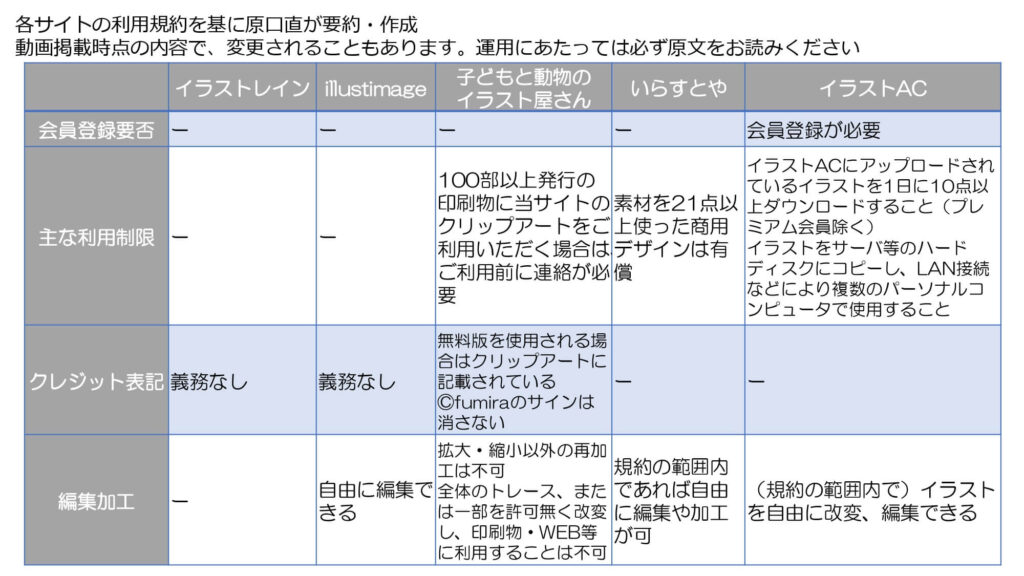

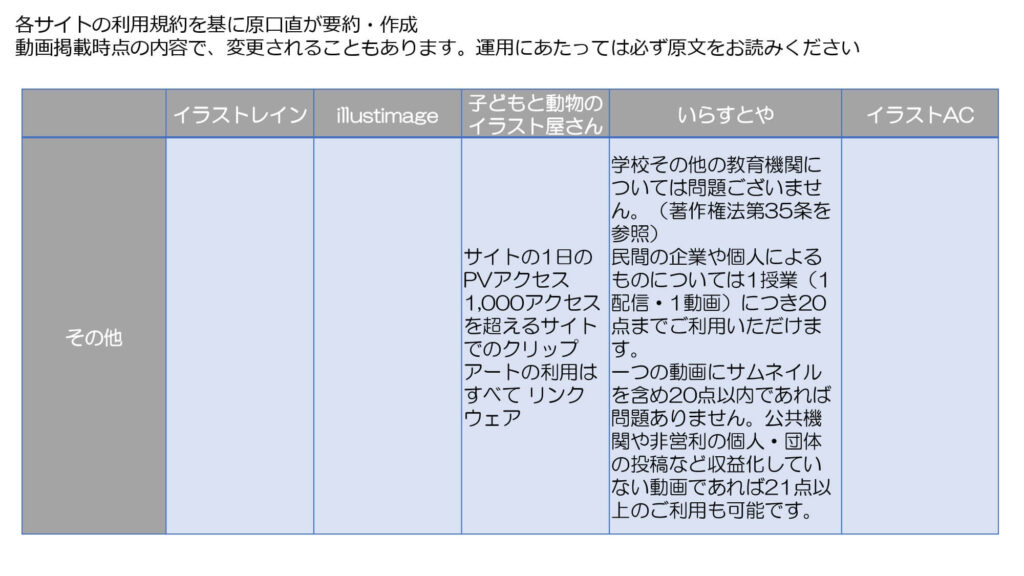

「フリー イラスト」でGoogle検索した時に上位になったサイトをランダムに抜粋して、その「利用規約」を見てみました。そして、学校に関する部分を抽出して要約・再編集しました。

▶イラストレイン:https://illustrain.com/

▶illust image:https://illustimage.com/

▶子供と動物のイラスト屋さん:https://www.fumira.jp/

▶いらすとや:https://www.irasutoya.com/

▶イラストAC:https://www.ac-illust.com/

なぜ見つけることができるのかを「無断掲載はすぐバレる!学校だより・学校HPでイラスト素材を正しく使う方法」の動画で紹介しています。

「著作権フリー」のイラストサイトの利用規約を比較してみた

このように、利用規約はサイトによって様々です。

学校で使う際は使い方に応じて使い分けをしましょう。

「紙の場合」「限定公開のウェブサイトの場合」「公開されたウェブサイトの場合」「授業の場合」など、見られる範囲や対象などによって、フリーイラスト素材を使い分けましょう。

また、校内で児童生徒に配布する物に付けたイラストを再利用する際…例えば学校のウェブサイトに載せる・地域のウェブサイトに載せる・自治体の広報誌に載せる場合は、利用規約を再確認しましょう。

教員がしてしまいがちな、「去年のおたよりの日付や文章は変えるけど、イラストはそのまま使う」という場合は要注意です。

利用規約が変わっているかもしれません。もう一度利用規約を確認しましょう。

そして、同じことを子どもたちにも伝えてください。

「面倒くさいし、よく分からないから使わない」

「面倒くさいし、よく分からないから子どもに伝えない」

するととどうなるか?

作った人も使う人も、双方にとってよくない結果になります。

作った人も自分の作品を広めたいはずです。使う人も作品を使いたいはずです。

著作権教育を実践しよう

では、子どもたちにどう伝えるか?

一番は実践の場で伝えることです。

レポートやスライドを作らせる授業や行事の過程で、イラストの使い方について説明しましょう。

子供に教える時に、「ダメ」を教えるのではなく、「こうすれば使える」という前向きな話にしましょう。

利用規約を探して、文章が難しければ発達段階に応じて翻訳をして示します。

時間が取れれば、「なぜこのような利用規約にしたのか」「サイトAとサイトBの違いは何か。どうして違いがあるか」と、作った人の気持ちに切り込みましょう。小学生だって著作者になりうる時代です。

著作権教育の授業例「イラスト・利用規約を作ろう」

たとえば、「子どもにイラストを考えさせて、校長先生の学校だよりや担任の先生の学級だよりで使ってもらう」という授業はいかがでしょうか。

「上手に描けたから、さっそく『学校だより』で使います」としてしまいそうですが、それは落とし穴。

小学校低中学年までは、それでいいかもしれません。しかし、子ども自身の自覚なく著作権を子どもに放棄させてタダで使うのは、大人にとって都合が良すぎます。作った人へのリスペクトが育ちません。

小学校高学年以上なら「利用規約も考えさせる」のもおもしろいです。使っていい条件=利用規約を著作者である子どもに考えさせましょう。たとえば、

・金銭のやり取りは難しいでしょうからそれに代わる対価

・クレジットをどう入れてもらう

・学校を卒業したらどうする?

これらを子どもに決めさせます。

イラストの内容や規約によっては、校長先生から「いらない」と言われるかもしれませんね。

・他の人と差別化する工夫は?

・学校だより特有のイラストの選ばれ方は?

・もしくは、規約を見直す?

・とにかく使って欲しいから著作権を放棄する?

予想される発言として、「ポケモンのキャラクターを使って、描いてもいいですか?」というのもありそうな話です。

これはチャンス!二次創作の話へとふくらみそうです。実際に、いらすとやさんのサイトには『ONE PIECE』コラボのイラストがあります。

このように、使う人だけでなく作った人の気持ちを考えられる授業になると良いと思います。

このウェブサイトの記事の内容は動画と同じです。

動画「学校で使えるイラストの著作権ルールを解説|授業や行事で安心して使う方法」も是非ご覧ください。