皆さん、もし著作権法第35条が存在しなかったら、学校現場ではどのような問題が起きるのでしょうか?

この記事では、教育現場における著作物の利用を支える「著作権法第35条」が存在しない場合に起こりうる影響について、具体的に解説します。

著作権法第35条とは?

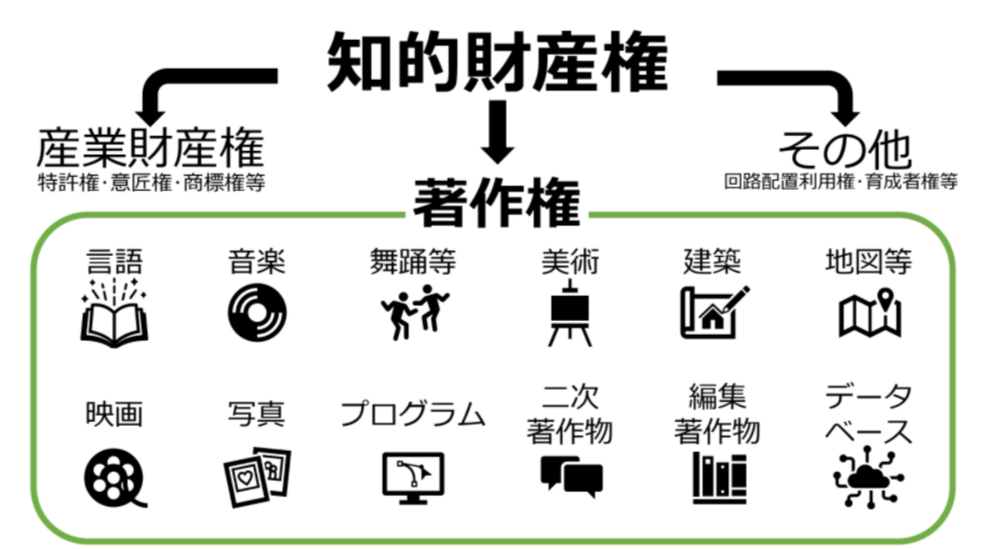

著作権は知的財産権の一つで、音楽やイラスト、文章などの著作物には、創作と同時に著作者に権利が発生します。そのため、著作物を使う、コピーする、改変するなどの行為には、原則として著作者の許可が必要です。

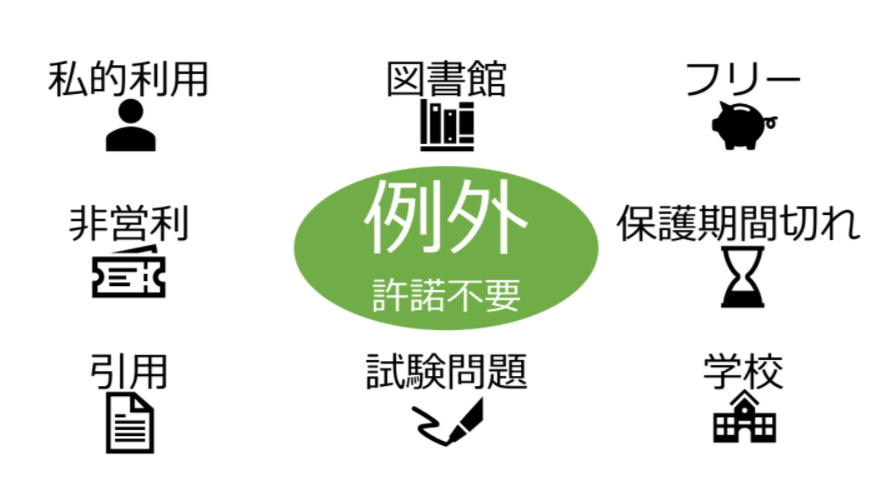

しかし、学校などの教育機関においては、教育の円滑な実施を目的として、例外的に著作物を利用できるケースがあります。それを定めているのが著作権法第35条です。

第35条がなかったら:1.授業用教材の複製が困難に

第35条が存在しなければ、教員が授業用プリントを作成するたびに、使用する新聞記事やウェブ上の図表、書籍の一部などについて、著作権者の許諾を個別に取得する必要が生じます。

例えば、月曜日の朝の授業に使うプリントを前日に準備しようとした際、新聞記事の一部を補足資料として使いたいと思っても、著作権者の許可が必要です。しかも、その許可がすぐに得られるとは限らず、教材準備が滞り、授業自体が実施できなくなる可能性もあります。

こうした状況は、日々の授業準備において大きな障壁となり、教育活動の実効性を著しく損なうことになります。

第35条がなかったら:2.学校行事でも著作物利用が制限

学校では運動会や文化祭、入学式、卒業式など、年間を通じて多くの行事があります。これらの場面でも音楽や映像を使用する機会は多くありますが、第35条がなければ、これらすべてにおいて著作権者の許諾が必要となります。

たとえば、文化祭で劇を上演する際にBGMを流す場合、ダンス発表で音楽を使う場合、映像作品を上映する場合など、それぞれ作曲家、レコード会社、映像制作会社、著作権管理団体に個別に申請を行う必要があります。

これらの許諾手続きは非常に煩雑で、場合によっては活動そのものが制限される可能性もあり、教育活動の幅が狭まってしまいます。

第35条がなかったら:3.教育の柔軟性が損なわれる

教育の現場では、時事的な話題や最新の情報を教材に取り入れることで、生徒の関心を引き、学習効果を高める工夫がなされています。しかし、第35条がなければ、こうした柔軟な教材作成も難しくなってしまいます。

また、生徒がレポートや論文を書く際に資料を引用したい場合でも、都度著作権者の許可が必要になります。小中学校の総合学習や高校での探求活動では、複数の資料を組み合わせた学習が主流となっていますが、これも難しくなります。

さらに、オンライン授業の場面でも、イラスト、新聞、映像、音楽などを教材として使用するたびに、個別に著作権処理をしなければならなくなるため、教育の質が落ちたり、内容が画一的になってしまうリスクもあります。

教育活動と著作権:その他の条文との関係

著作権法には、第35条以外にも学校に関係する条文があります。

たとえば、引用に関する第32条や、非営利での上演・演奏などを扱う第38条などです。

しかし、学校での教育活動は営利を目的としていないとはいえ、「業務上の利用」に該当すると考えられており、第31条で定められた私的利用には含まれません。そのため、教育現場ではやはり第35条の存在が不可欠なのです。

おわりに

著作権法第35条は、教育現場における著作物利用を円滑に行うための重要な法的基盤です。この条文があるからこそ、私たち教職員は日々の授業や学校行事で多様な著作物を活用できています。

第35条の意義を理解し、正しく活用することで、著作権を尊重しながら、より良く柔軟な教育を実現していきましょう。

動画「学校で著作物が使えない!? 著作権法35条がなくなると起こる3つの問題」では、この記事の内容をさらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。