いよいよNコンの季節がやってきました。課題曲の発表を受けて、「どんな曲を自由曲にしようか」「どのメンバーで出場しようか」など、計画を立て始めた学校も多いことでしょう。

姉妹チャンネル「一歩先ゆく音楽教育」の動画「【Nコン2025】著作権トラブルを防ぐ!自由曲・楽譜コピー・改変・配信の注意点」では著作権の概要を紹介していますが、こちらの「学校著作権ナビ」では、さらに詳しく、実務に役立つNコン2025の著作権に関わるポイントを紹介します。

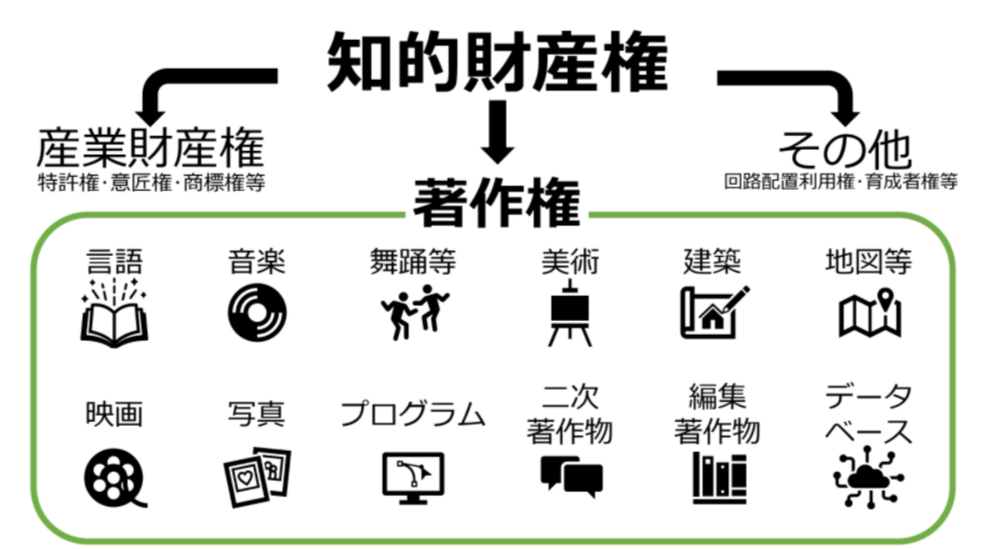

著作権の基本をおさらい

著作権は知的財産権の一つで、作品を生み出した瞬間に自動的に発生する権利です。

著作権法の原則は「作品は作った人のもの」。そのため、「使うとき」「増やすとき」「変えるとき」には、必ず作った人の許諾が必要です。

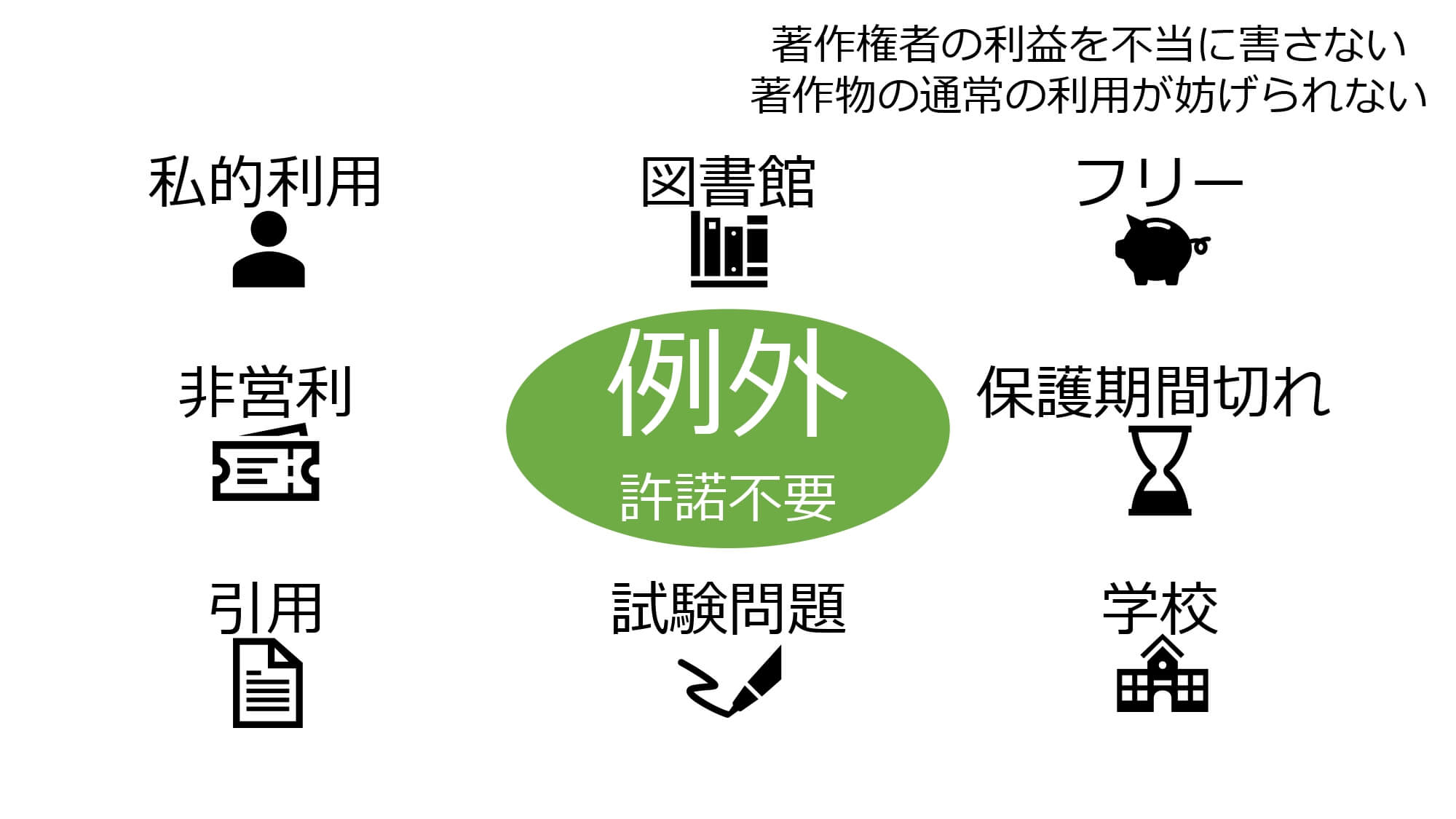

ただし、教育現場では一部例外も認められています。

自由曲の著作権管理状況を確認しよう

Nコンでは、演奏やその過程がラジオ、テレビ、ウェブサイトなどで放送・配信されます。そのため、自由曲の著作権が放送・配信に対応しているか、事前に確認することが必要です。

申込書には放送配信の管理団体名を記入する欄があり、JASRACやNexToneのデータベースで確認を行います。JASRACの放送・配信欄が「○」でなければ、NexToneを確認し、それでも「×」や空欄の場合は管理外で放送・配信ができない可能性があります。そのリスクを理解し、自由曲を選定しましょう。

楽譜のコピーは原則禁止、例外には要注意

楽譜のコピーは著作権法により原則禁止されています。入手が困難な場合は出版元に相談し、許諾を得たうえで対応しましょう。ダウンロードした楽譜も同様に、無断コピーは認められていません。

コピーが必要な場合は、JASRAC管理曲かどうかを確認し、必要に応じて作詞者・作曲者・編曲者それぞれの許諾を取得し、許諾書を楽譜に添付して提出する必要があります。著作権者が亡くなっている場合や、死後70年を経過して著作権が消滅している場合もありますので、正確な情報確認が大切です。

楽譜の改変には許諾が必要です

自由曲の楽譜において、部分的な省略、リピートの削除、ディヴィジ音を1つにまとめる、移調・転調といった変更は、すべて著作者の許諾が必要です。授業でついやってしまうような変更でも、コンクールでは法律上問題となります。

無断改変は審査対象外になるため、「楽譜の許諾に関する報告書」とあわせて必ず提出しましょう。授業とコンクールでの取扱いの違いを理解して対応することが求められます。

委嘱曲・未出版・絶版楽譜の取り扱い

委嘱曲や未出版、絶版の楽譜を使用する場合、作詞者・作曲者・編曲者などすべての著作権者からの許諾が必要です。「楽譜の許諾に関する報告書」を提出しましょう。

顧問の先生や生徒が作曲した場合も同様で、その人が著作権者となります。演奏や楽譜のコピーだけでなく、放送・配信の許諾もあわせて取得しておくとスムーズです。

楽譜チェックシートで著作権確認を

参加申込に際して提出する「楽譜チェックシート」には、著作権に関する証明書類の添付が求められます。著作権者や管理団体からの許諾が得られていることを確認しましょう。

また、楽譜の改変・複製に関する「楽譜の許諾に関する報告書」も必須となります。すべては著作権を守り、適正に使用するための重要な手続きです。

おわりに:著作権を知り、守ることから始めよう

今回は、Nコン2025「参加の規定とお願いなど」から、特に重要な5つの著作権に関するポイントを紹介しました。規定には他にも多くの注意点がありますが、著作権に関する記述が多いことからも、その重要性がうかがえます。

「面倒だな」「よく分からないな」と感じるかもしれませんが、著作権について正しく理解し、対応することは教育活動の一環でもあります。ぜひこの機会に、著作権としっかり向き合いましょう。

ちなみに筆者自身も中学3年生から高校3年生まで、計4回Nコンに出場した経験があります。思い出の課題曲は「この夢を」や「めばえ」などです。世代が分かってしまうかもしれませんが、私にとってもそれだけこのコンクールが特別な存在だったということです。

動画「【必見】Nコン2025 著作権のすべて:自由曲・楽譜・配信で絶対に押さえるべき5つのルール」では、この記事の内容をより分かりやすく解説しています。あわせてご覧ください。